電気機関車EF58の車体上部はその当時最先端の「流線形」を採用しましたが、下回りの走行装置は戦前の旧型電気機関車そのものです。

EF58の走行部分でポイントとなるのは車軸にコロ軸受(ベアリング)を採用している点で、今では当たり前ですが当時の鉄道車両としては画期的な装備でした。敗戦後ベアリング産業は、進駐軍から軍需生産工場とみなされ解体、廃止の危機が迫っていましたが、国鉄がEF58用にコロ軸受を採用、発注したことにより一転ベアリング産業の存続を決めることとなったことは逸話として知られています。

その名残りかベアリングカバーには製造メーカーの社名がしっかり入っています。(EF58157号機はNTN社、NSK社の二社の社名が確認できます)

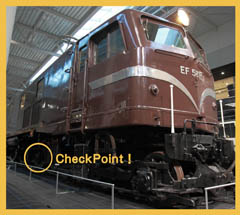

↑EF58157号機 下回り走行装置

刻印のミステリー

EF58の走行装置である下回りの細部を見るとメカニカルな部品が多く、旧型機関車ゆえ蒸気機関車の名残も多く見られます。

「刻印」もそのひとつで部品の一つ一つに機関車の車両番号が刻印されていており、分解検査等で別の機関車の部品と取り違いがないように工夫されています。

最近となっては分解作業手順などの改善により刻印の必要性が薄れ、塗装の重ね塗りや磨耗、経年変化によって確認が難しくなっています。

一部部品にではありますが、見る角度によって今でも「EF58157」の刻印が確認できます。

よく観察してみると・・・異なる番号の機関車の部品が混じっているのが見つかります。

↑EF5879号機のベアリングカバー

EF5879号機・・・昭和30年(1955年)製造 長年、米原機関区で活躍。昭和56年(1981年)廃車

↑EF58167号機のベアリングカバー

EF58167号機・・・昭和33年(1958年)製造 157号機と同じ浜松機関区で活躍。昭和59年(1984年)廃車

機関車相互の部品交換や取り違えがあったのか?廃車になった機関車から、状態のよい部品を残してストックしておき、現役機関車の老化した部品と交換する事もあったのではないかと思われます。

今となっては真実は闇の中・・・部品のみだとしても平成の今の世に複数の「EF58」がリニア・鉄道館に保存されているということは嬉しいことです。

![]()

車体下回り車輪軸受け部分をCHECK!

目をグッと凝らして部品の「刻印」を見てみてください。新たな発見があるかもしれません。